首页 > 地理荟萃 江苏连云港:中大街 海州的前世今生(图)

江苏连云港:中大街 海州的前世今生(图)

【编者按】

城市如人,都是有生命的。

一个人从呱呱坠地,到耄耋之年,是一种生命的行走。

城市也一样。从新地名的出现,人流商贾汇集,街市繁华,到一条老街区的落寞,这是城市的变迁。

我们生活的这座海滨城市,早在5万年前就有原始先民在此生息繁衍。市域有明确行政建制始于秦代,在今海州置朐县,属东海郡,东魏武定七年(公元549年)始称海州。

一个城市有一个充满历史韵味的老街区,是整个城市的幸福。

在连云港的历史发展变迁中,有着这样四条老街:海州中大街、民主路老街、连云老街、南城六朝一条街。

这些老街,恰似城市的靠椅,让人们得以休憩,得以享受片刻悠闲的时光,并在这时光中难得地回望过去,用新时代的头脑,呼吸历史积累下来的优雅空气。

岁月像一块磨刀石,打磨出不同城市的特色和光彩。

今年年初,四条老街都在谋划新生。新浦区民主路改造、连云老街改造都已经列入2013年城建重点项目,并列出了时间表。海州古城复兴一直在进行,南城六朝一条街随着新海新区的建设也在焕发新生。

本报开设“行走老街区 留住城市记忆”专栏,邀你一起行走老街。今天我们行走海州中大街,让我们在这条老街发现城市的记忆,和这座城市对老街的关切以及老街的现实变化。

国家旅游地理 江苏连云港5月6日 记者 胡柳君 杨锐冰 通讯员 于洋

倘若在一个阳光明媚的午后,在海州古城的街巷里缓缓行走,会有一种时光穿梭的错觉。在这座有千年历史的古城中,每一处地方,无不烙着历史的痕迹。海州古城是连云港的前身,中西部铁路交通大动脉“陇海线”中的“海”即来源于此。在海州古城数千年的历史长河中,不仅留下了众多名胜古迹,遍布城内的街道也独具特色。踏上青石铺就的古城中轴线——中大街,街旁灰墙灰瓦的院墙,无一不透着沧桑,散发出浓郁的朐风海韵。

大港梦的发端地

老街巷承载着一个城市的历史,记录着城市的骄傲与遗憾,也珍藏着人们的回忆与梦想。每一个关于城市的故事都离不开老街老巷,它们曾经是城市的血脉,与城市的人们骨肉相连,在见证时代风雨的同时,也感受着岁月沧桑。

海州,秦汉时期称朐县,建城于梁武帝天监十一年(公元512年),东魏武定七年(公元549年)始置海州。自秦汉以来,海州一直是海赣沭灌地区乃至周边更广阔区域政治、经济、文化的中心。

古海州经济繁荣,商贸云集,风光秀丽,名胜众多,素以“淮口巨镇”、“东海名郡”著称。海州城内形成以中大街为中心的格局,东西主轴为东大街(东门至钟鼓楼)、中大街(钟鼓楼至十字街)、西大街(十字街以西段);南北主轴为南大街(十字街至西市桥)、北大街(西市桥至北门)。

东起钟鼓楼,西至十字街,全长375米的中大街,在清朝和民国时期曾盛极一时,也是大港梦的发端之地。如今连云港以亿吨大港雄姿立于海州湾畔,海州名人沈云沛功不可没。沈云沛出生于1854年,卒于1919年,地地道道的海州人,清光绪二十年进士,历任翰林院庶吉士、农工商部右参议转左参议、邮传部右侍郎、邮传部尚书、津浦铁路会办大臣、吏部右侍郎等职,时为苏北著名的在京大官。

1916年,陇海铁路通至徐州以东,对于这条铁路的出海口问题,沈云沛与当时另一个实业巨子张謇发生过严重分歧。沈云沛主张陇海铁路修到海州,张謇则主张把铁路修到南通。

在沈云沛的力争下,陇海铁路东段修到了海州洪门,成为海州经济史上一个划时代的大事件。从此,海州再也不是海边小城,而是中国铁路交通线上的一个新起点。民国24年,连云港建港,当时荷兰承包商的建港办事处曾由南京搬至谢家洋房办公。

大港梦在海州古城发端,成就了今天江苏沿海开发、国家东中西区域合作示范区等四大战略机遇在港城的叠加。

三脉的集聚之地

中大街一街八巷,那些巷名海州人个个耳熟能详:二营巷、塘巷、关庙巷、孔巷、隍庙巷、儒学巷、王巷、蒋巷。周边的沿街店铺、寺庙等也都集聚于此:海州文庙、生庆公、天成药店……这里是文脉、财脉、人脉的集聚之地。

说到文脉,不得不提海州文庙。海州文庙也称孔庙、先师庙,始建于唐贞观四年(公元630年),当时作为专门祭祀孔子的庙堂。宋朝庆历年间(公元1041—1049年)的海州学宫,是我国最早的学宫之一。经过历代的增修扩建,到清嘉庆十年(公元1805年),形成了文庙最盛时的布局:庙址南至城基,北至现在的新建路,东至隍庙巷,西至儒学巷。当时的文庙,东有城隍庙,西有大慈禅寺,是古海州城中心儒释道三家祭祀场所建筑群中气势最为雄伟、面积最大的一组建筑。

今天遗存下来的文庙建筑是由清代嘉庆年间海州学正翁咸封修建的。文庙以正门为中轴线,门前东西向中大街将中轴线上的建筑群分为南北两部分。目前,海州古城的清代建筑中,保存比较完好的就是位于中大街的海州区中心幼儿园(原中大街小学)院内的戟门,这里是古海州文庙所在地。戟门虽历经数百年的风雨,但从其厚实的墙体与粗壮的木柱及坚实的房梁仍然可以看出,当年修建它的时候,用料之讲究,用心之细致。#p#分页标题#e#

清末明初之际,海州成为海属地区政治、经济和文化的中心,地理位置重要,“南蔽江淮、北控齐鲁”成为淮北名郡。

“财脉”即沿街商贾都聚集于此。天成药店、生庆公茶庄等新浦后街的商铺,都是在这里兴起的。而港城实业,也从这里发迹。油纸厂、电厂、农副产品……从后河码头销往全国各地,继而走向世界。

所谓“人脉”,即海州古城有五大姓:殷、葛、沈、杨、谢。这五大姓氏的居民全都住在中大街沿线,如谢家楼就是在家门口开起了商铺,在当地享有极高的声誉。海州城旧有谚:“杨家花园谢家楼,沈二老爷独占南山头”。与谢家楼齐名的杨家花园如今已无寸瓦片砖可寻,而位于中大街的谢家大院内的洋房却有幸得以保存。谢家洋房由荷兰人设计,青岛人施工,与连云港火车站办公大楼、钟楼为同期建筑,现为海州公安分局办公场所。

佛道儒三教合一

清代“康乾盛世”期间,随着经济、文化的发展,佛教寺、庵、道观和祭神的庙、宫遍布海州,清末更有“九庵十八庙”之说。一条街佛道儒三教都有,在国内其他地方十分罕见。

当时的中大街核心繁华地区在马路口,从东往西依次是城隍庙(道教)、文庙(儒教)和大慈禅寺(佛教)。城隍庙旧址在今电影院及其后面的食品厂,其原址在钟鼓楼以东,元末毁于战火,如今已不复存在了。

大慈禅寺位于海州城内十字街东首,原名大悲教寺,俗称大寺。该寺始建于宋嘉祐三年(公元1058年)。整个寺院建筑于1971年被拆除,建设鼓楼中学(后为海州中学宿舍)和文化馆,附近居民再也听不到晨钟暮鼓和悠扬的诵经梵唱之声,只有山门前“八”字形广场在告诉人们昔日寺院的庄严肃穆和香火的旺盛,时时勾起老一辈人们的记忆。

海州历来为淮邦重镇、历史名城,文化古迹甚多。时光荏苒,在经历了上世纪的战争与浩劫后,古老的城墙、州府、花园、书院、寺庙、祠堂一一从我们视线中逐渐消失,只能从旧照上得窥一斑。海州现存的古建筑大多残缺不全,保存完整的不多。

老街复兴进行时

大街小巷于细微之处表达着海州古城的悠久历史和古雅民俗的丰富与深远。现在,古城的复兴正在进行之中。海州古城正在打造特色文化街区,拟建的未来海州古城将充分挖掘利用古城文化资源,保留老建筑和古城街巷肌理,将海州特色文化融入古城复兴中。

未来的海州古城,将是集观光旅游、餐饮购物、文化休闲、深度体验等功能于一体的主题文化创意休闲古城。

这里将再现淮口巨镇、东海名郡的辉煌,随着海州古城的复兴,文物古迹保护及部分恢复工程如城隍庙、文庙、海州王白宝山故居都被列入规划。

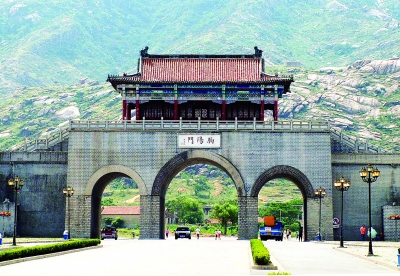

在现有古城的格局基础上,海州古城将重修古寺庙、古城墙和古城门等,引水入城,借山显景,形成青山、绿水、寺庙、古街交相辉映,传统工艺与现代商贸相得益彰的独特景观。

山城相融,古今共生。海州古城的复兴,将全面彰显海州作为城市之根、文化之源的品位和特质,实现海州古城“本地人常游,外地人必游”的建设初衷,将海州古城打造成为具有传统韵味与文化魅力的旅游之城、休闲之城、文化之城、商贸之城、创意之城。

海州地方文化丰富多彩,宗教、历史、民俗等旅游资源都有待开发。现在,海州古城正在聘请专业的策划机构对古城的夜市资源做一个科学的整合,进一步挖掘这里的旅游潜力,让游客吃、住、购、玩在古城。

未来的古城夜市将以餐饮美食、商品购物、休闲娱乐、文化体验与住宿养生为主要经营业态,增加博物馆、茶馆、老字号、老行当等物质空间载体,通过恢复节庆习俗、民间艺术活动、现场手工作坊、传统生活场景等演绎和展现海州传统民俗风情。

目前,沿街店铺正在进行立面改造、业态调整、街景家居设置,今后,主题餐厅、咖啡厅、特色酒吧、烧烤城、KTV、茶吧等多种服务业态将逐步引入夜市街区。

目前,高规格高品位的古城规划设计已具雏形。下一步,将重点把古城大旅游策划理念融入项目建设,通过商业运作实现古城文化价值和经济利益的和谐统一。

/据 苍梧晚报

责任编辑:

文章来源:http://www.cntgol.com/huicui/2013/0506/19412.shtml