首页 > 地理荟萃 河北张家口:沧海桑田宣化城(图)(上)

河北张家口:沧海桑田宣化城(图)(上)

古上谷郡

1909年的宣化府车站

永盛元

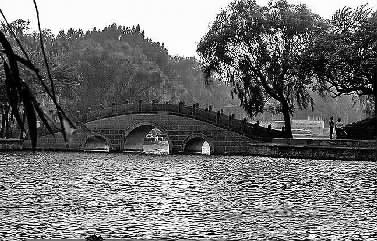

三孔桥

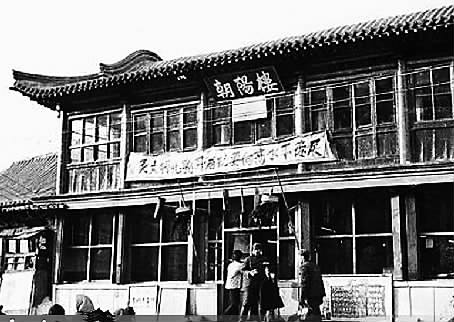

朝阳楼

国家旅游地理 河北张家口6月1日讯 (孙辉亮)宣化,头枕阴山山脉,脚踏泥河湾之土。宣化城附近刘家窑、王河湾、水泉、龙门、赵川、关子口、西望山、李大人庄、小白杨等仰韶、龙山文化遗址的发现,证实在6000年前宣化已有人类活动。

夏商时宣化验属冀州,春秋时为燕国北境。居沟通南北之要冲,揽政治军事经济文化之中心,历史上是汉族与东胡等少数民族的聚集地。

战国时,燕国大将秦开率兵破东胡,拓地千余里,置上谷郡、渔阳、右北平、辽东、辽西五郡,宣化属上谷郡。秦始皇统一中国后,天下分36郡,宣化仍属上谷郡。

古时,宣化的管辖“东至京都顺天府(今北京市)界,西至山西大同府(今山西大同市)界,南至直隶易州(今河北易县)界,北至沙漠,广四百九十里,轮六百六十里。”又被称为“皇城”、“军城”、“葡萄城”。

沧海桑田。已走过2300多年悠悠岁月的宣化古城,有着太多的故事。

1

公元前221年,距今2300多年前,秦始皇统一中国后的宣化,为上谷郡,作为北据胡人的边塞前沿。那时候,宣化周围群山环抱,众流环绕,森林茂密。狮子、老虎、大象、犀牛等大型动物在林间奔跑嬉戏,天鹅、大雁、老鹰等飞禽在空中翱翔。

公元前140年,汉时的上谷郡宣化,城池虽不太大,却因一个人而声名大振。这就是“飞将军”李广。“秦时明月汉时关,万里长征人未还。但使龙城飞将在,不教胡马度阴山”。这首唐朝著名边塞诗人王昌龄的诗句,描绘了边城宣化雄关锁钥的雄姿和“飞将军”李广的英勇无敌。

李广,甘肃天水人,曾任上谷郡等北域七郡太守。《史记》专门为其列传的“汉代名将”,被称为“飞将军”李广。他曾与匈奴战斗七十余次,常常以少胜多,险中取胜。

公元710年,唐朝玄宗年间,身兼平卢、范阳、河东三镇节度使安禄山,看中了宣化块风水宝地,遂在宣化原城上扩建。据北京大学教授宿白先生考证:唐雄武军驻地———武州城(即今宣化城),南北长约1500米,东西宽约1200米,周长约5400米,折合10.2里左右,约为现今宣化城的二分之一。

明《宣府镇志》记载宣化:“全镇飞狐,紫荆控其南,长城独石枕其北,居庸迄险于左,云中固结于右,群山叠嶂,盘踞峙列,足以拱卫京师,而弹压边徼,诚北方重镇也”。明朝,朱元璋第19子谷王朱橞在这里落藩。古时,建王府非常讲究风水和地理环境。能建王府的地方,必是风水极佳之地。

当年,刘伯温的长子,一位精通风水的王府、城市筑城师,来到宣化。宣化地势平坦开阔,汇集洋河、柳川河、泡沙河和龙洋河等四大水系,土壤肥沃,钟秀迷人。看到这么一块“前有照(水),后有靠(山)”的极佳风水之地时,他认定生机勃勃的宣化是一块宝地,遂决定在地此扩建城池,兴建“谷王府”。

明代都御史罗亨信所撰的《宣化新城之记》碑文这样描述:“恒宿重兵以控御北狄”。当时筑成的宣化城,同西安、大同一样雄伟,当时的城郭边长6里13步,周长24里,比当时的太原城都大,城区面积约10平方公里。沿城墙设有7门,门外环有瓮城,瓮城外连月城,城四角有角楼,城上有铺宇、箭孔,城外有壕堑、护城河、吊桥等,整个城池俨然为明代北京城的缩本,仅规模较小、门制不同而已。

公元1518年,明武宗朱厚照建“镇国府”,自封为“大将军”,他长期在宣化办公,许多诏书都是从宣化发出的。

除了明武宗朱厚照,唐代沙陀人晋王李克用后来被他的儿子,尊为后唐太祖即开国皇帝,明代和清代的几位皇帝都曾驻跸宣化,所以宣化又叫“皇城”。

2

明朝时,宣化作为九边之首,是驻兵最多的地方。明朝常备军估计有100多万,宣府镇驻军就占全国总兵力的九分之一,驻军最多时达15万人。宣府的总兵是九边中官阶最大的,为正二品,是挂“镇朔将军印”的将军。当时在全国来说,挂此军印的将军只有两个,因此,宣府因其地理位置的重要,被称为“京师锁钥”、“长城要塞”、“神京屏翰”。当时,宣府城有“其城雄阔甲于他郡”之美誉。“土木之变”后,时任镇朔将军的杨洪,紧急率领2万士兵,入京勤王,为北京保卫战立下了赫赫战功。

据明朝《万历野获录》记载,当是北方有“宣化的校场”等“四大奇”,每年的十月到十二月,宣府全镇的部队都要集中到镇城的校场操练,蔚为壮观。戚继光幕下的文人徐文长,就曾这唱道:“宣府校场天下闻,个个峰峦尖入云。不用弓刀排虎士,天生剑戟拥将军。”

由于宣化历朝历代,都是军事重镇。特别是明朝,宣府驻军最多,地位最重要,故宣化又称为“军城”。

万历四年(1576)夏,明代杰出画家、56岁的徐渭,应当时的宣化巡抚、担负北部边防重任的吴兑相邀,北上来到宣化。徐渭在宣化幕府的时间不到一年,却留下了不少描写北地风光、民俗和军旅生活的诗文。特别是宣化古城“摩肩接踵”的葡萄园、硕果累累的各种葡萄,给他留下了刻骨铭心的记忆。他创作的传世著名作品《墨葡萄图》轴,就是以宣化葡萄为题创作的。

清朝,做过宣化县知县的黄可润,曾在“宣府十咏”中,这样描写当时的宣化:

“千峰环合郡如盂,

遥依长城势未孤。

关枕大荒分内外,

国居北鄙肇黄虞。

中楼极目收千里,

北寺临城俯万家。

上谷真如居谷上,

夕阳未晚挂峰斜。”

宣化城曾经拥有非常发达的水系,有“柳川河水贯全城”之说。根据考古文献记载,明代时,宣化城的水从水门入城后,分东西中三股,纵横流过古城后从西侧出城注入洋河。因为水系发达,阳沟(渠)遍布,当时宣化城内桥梁多达72座,犹如“东方威尼斯”。至今很多地名中还有桥字,其中皇城桥就是一例。直到民国时,宣化仍有“塞北江南”的美称。

传说中,宣化的古庙宇甚多,素有72座庙之说。据《宣化县新志》记载,明末清初,宣化古寺庙有128座。1948年,宣化城的古寺庙达到了198座。/张家口日报

责任编辑:

文章来源:http://www.cntgol.com/huicui/2015/0601/21798.shtml