首页 > 发现之旅文化历史社会 监狱博物馆

监狱博物馆

国家旅游地理1月4日 我在金边的皇宫里转了一圈,迫不及待跑到外头,跟出租司机说:“吐色楞!” Tuol Sleng,这是一所由中学改建的集中营,代号S21,红色高棉统治时期,这里关押过的上万名犯人大多被拉到金边郊外的“杀人场”处决。1979年1月,越南军队攻入金边,两名摄影师发现了这座监狱,他们看到了血迹,尸体,随后在附近的住宅中发现了监狱档案,这个地方立刻被封锁。越南人请苏联、东欧记者来参观,吐色楞慢慢建成了一座博物馆,成为金边旅游的一个景点。LP手册上说,精神脆弱的旅行者不要去参观S21监狱博物馆。

博物馆基本维持监狱的原貌,甚至就是原来学校的样子,四座教学楼,围合着一个操场,我从左侧第一栋楼看起,每个小屋都是一张铁床,床脚下有镣铐,墙上是一幅当年关押者的照片,这样重复的看过几间屋子,我就坐到操场的长椅上抽根儿烟,缓缓神儿。

埃尔文·戈夫曼erving goffman,写过一本书叫《避难所》,Asylums,也许翻译成“疯人院”更合适,这位学者把观察的对象放在学校、精神病院、修道院、军事单位、医院上面,在他看来,这些地方有共性,那就是把一堆人圈起来,跟外部社会暂时没啥联系,这些地方要完成的使命就是改造你们,其认定的价值就是社会秩序比个人要重要的多,个人的破坏性要被限制,个人都要表现得“正常”。戈夫曼先生为了写书,真的去精神病院工作了一年。肯·克西,当年也在疯人院里工作了一年,他后来根据自己的体验写了小说《飞越疯人院》,我喜欢《飞越疯人院》这个电影。总想跟着印第安酋长砸开窗户逃向原野。

我坐在这所监狱的院子里想什么呢?我回忆我的少年时代。我上初二的时候,犯了一个什么错误,政治老师让我写检查,必须写到5000字,写不到5000字就是对自己的错误认识得不深刻,我写啊写,400字的稿纸真写了10多页,我还记得写完了之后那种成就感——原来我有写作的才能啊!而我那位政治老师,无疑有审讯的才能,如果有一天,我们那所中学也改造成监狱,他一定申请留在那儿工作,每天让10个犯人写5000字的交代材料,然后自己拿着根儿红笔批注。等我上到初三,我的写作才能终于得到了认可,电影《高山下的花环》上映,我们都要写观后感,我正经读过这小说,看了电影之后挥笔写出1000多字,我的作文被贴到学校的黑板上展览,得奖了。可那时候我哪里懂得为什么要打仗,越共到底是咋回事,红色高棉到底是什么啊。

1999年,当时美国的《生活》杂志还没有倒闭,我还能从上面发现好多好照片,其中一期的一张照片,是波尔波特的队伍投降,一群面目冷漠的士兵站在镜头前,画面中央那个士兵的目光让我不寒而栗。大概是从这张照片开始,我对波尔波特、红色高棉、对柬埔寨发生了浓厚的兴趣。十年之后我终于到了柬埔寨,七天的旅游,时间大多花在吴哥窟,在金边呆两个晚上,但只有一个下午的时间能出去转转。这所监狱就是我的目的地。那里的压抑气氛让我想起十年看到的那张照片,我从那里买回来一本书《S21的声音》和一部纪录片《S21红色高棉杀人机器》。

S21院子右侧的教学楼是当年的行刑室,摆着刑具,墙上是油画,革命现实主义风格,真实的描绘当年行刑的场景,从这里出来,就得在长椅上抽两根儿烟,多缓会儿。操场上有树,开着白色的花,从附近的毛泽东大道和西哈努克大道上传来汽车的声音,提醒你只是到这里旅游,晚上还有一顿丰盛的柬埔寨饭菜等着呢。但我总忍不住会设想,要是我被关在这里该怎么办呢?审讯员提问:“老实交代你为什么会被抓到这里来?我们把你抓来不会是没有原因的,你交代吧。”按照监狱的规定,我必须立刻开始回答,拖延时间就会挨一顿鞭子。《S21的声音》一书作者,把这座监狱和纳粹集中营做比较,他说,纳粹集中营的犯人,都知道自己将被处决,死之前要从事繁重的体力劳动,S21的犯人,也大多要处决,但他们被投入到一个荒谬的司法系统中等死。这里要进行无休止的审讯和刑讯逼供。

这所监狱的领导,浑名杜切,原来是个数学教师,喜欢在审讯记录和档案上用红笔批注,他一定迷恋自己的组织才能和管理才能。他的搭档中也有几位老师,杜切直接向红色高棉的领导人宋先汇报,这位宋先也做过中学老师,后担任红色高棉司令,90年代他和他老婆云雅特都被波尔波特处死,罪名是“间谍”。他抓了多年的“党的敌人”,最后被当成“党的敌人”给干掉。看一看红色高棉的历史,这帮领导人躺在木床上,挂一蚊帐,开会就取消货币,就直接进入共产主义阶段,杀人如麻又相互残杀,轮不到我来悲天悯人,但允许我觉得荒唐可笑。这位波尔波特,也做过中学老师。

1979年1月,越南军队打进金边,但红色高棉的故事远没有结束。杜切1996年随英萨利的部队起义,一度担任三洛县教育局局长,他开始为美国的难民救助机构工作,改信基督教,1999年3月,一个英国摄影记者到三洛采访清除地雷工作,发现了消失20年的杜切,一个月后,这位记者和《远东经济评论》的一位同行再次来到三洛,直接追问改名换姓的杜切,杜切承认自己的身份,并且接受了记者的采访。又过了一个月,他被逮捕。随后被关押了10年,直到2009年2月出庭受审。起诉书说,他管理下的S21是红色高棉的秘密监狱,曾关押17000余人,绝大多数囚犯都被处死。

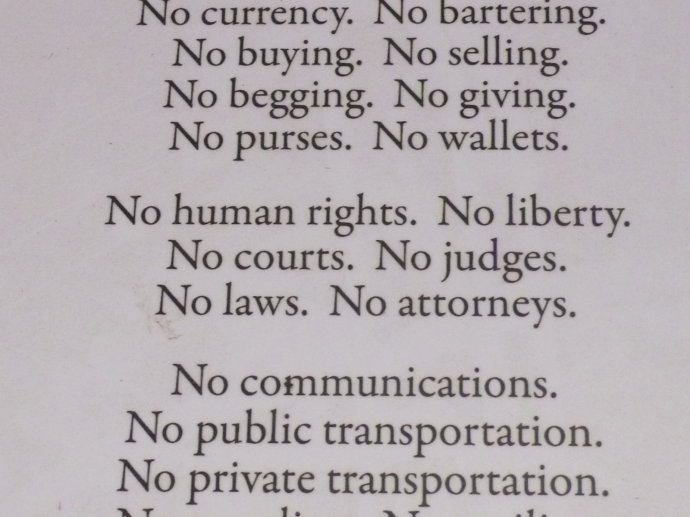

在柬埔寨,各旅游景点都有不少图书在卖,肖特那本《波尔波特》又厚又大,另一本《一号大哥》就薄一点儿,个人视角的有LOUNG UNG所著《他们先杀了我父亲》。还有一部电影叫《杀人场》。在吐色楞博物馆,我抄下来一首诗,作者叫SARITH POU,题目叫THE NEW REGIME。这首诗由一连串的NO组成,描述红色高棉统治下的生活状况,“没有学校,没有学习。没有书,没有图书馆。”“没人权,没自由。没法庭,没法官。没法律,没律师。”“不许梦遗,不许手淫,不许裸睡。”如果一个地方真是这样,那这个地方就是监狱。如果一个国家全是这样,这个国家就是个大监狱。

南斯拉夫作家米洛凡·吉拉斯,写过一本叫《新阶级》的书,被关到监狱里,这位兄弟在监狱里做了一件了不起的事,他把弥尔顿的失乐园给翻译成了塞尔维亚语。这位作家说,一个监狱很清晰的说明一个社会是被什么样的人控制,又是怎样运转的。我从柬埔寨回来,在电脑上看《S21红色高棉杀人机器》这部纪录片,导演有一个非常大胆的手法,就是让S21监狱的幸存者和当年的看守重回现场,那些看守们反复提到一个词就是“组织”,如果我们违抗组织的命令,我们就会被杀死。有个看守重演他当年如何对待囚犯的,他面对空空的房间大声呵斥,一遍遍开门锁门,直到这动作看起来有些癫狂。

回到家中的几个星期,我留意看杜切审判的新闻, S21似乎有一种魔力,在我的头脑中纠缠,那就是我无法理解——为什么一些人会对另一些人做出如此极端的恶行?有两个法国的精神病医师,1980年代在泰国的柬埔寨难民营工作,他们的经验是,“摩尼教把世界看成善与恶,光明与黑暗这样两个部分,这种看待世界的方法能够让大多数人感到满意,他们只需要将红色高棉的统治看作‘极端的恶’就可以了,这样我们可以不去问过多的问题,或者至少有些现成的答案。”阿伦特是这样解释所谓“极端的恶”——为了证明没有不可能的事,极权统治无意中发明了既无法惩罚也无法饶恕的罪行。当不可能的罪行成为可能的时候,它也成为不可罚、不可恕的极恶。极恶是无法用自私,纵欲,贪婪,怨毒,嗜权,懦怯这些邪恶动机来解释的,因此,对极恶既不能用恨去复仇,也不能用爱去容忍,或用友情去宽恕。

2008年有一个美国的青年志愿者来到柬埔寨,他在自己的博客中这样记载,“这里的人都很年轻,和我打交道的人大多不超过29岁,算一算,1979年红色高棉的统治结束,从1979年到2008年,正好是29岁。”这个美国青年的数学真好。我在吴哥窟遇到的一位司机,芳龄41,和我同岁,他的名字翻过来应该叫“黎明”,包车两天收30美元,他的姑娘在上中学,将来可能会在暹粒的一家饭店找个工作。我问黎明,能不能带我去安隆汶看看波尔布特战斗过的地方,他说他不愿意去那里。他笑着说:“你知道波尔布特的柬埔寨名字吗?沙洛特绍Saloth Sar。”他耐心的教我念这个名字,仿佛那是另一个开出租车的司机。

责任编辑:

文章来源:http://faxian.cntgol.com/wenhua/2013/0104/9069.shtml